Come fare a sottrarsi al fascino dei Faraoni? A quelle maschere funerarie che luccicano d’oro, agli occhi bistrati più belli dell’antichità, alle statue più eleganti, alabastro trasparente e silouette sottili? Come resistere al culto dell’aldilà, alla bellezza di gioielli incredibilmente attuali, a quei sarcofagi intarsiati che raccontano storie millenarie? Impossibile. Lo sa bene Tarek El Awady, già direttore del Museo Egizio del Cairo, incaricato da ALES (Arte Lavoro e Servizi del Ministero della Cultura) con MondoMostre, di selezionare i130 capolavori dell’arte dell’Antico Egitto, provenienti dal Museo Egizio del Cairo e dal Museo di Luxor e molti dei quali esposti per la prima volta fuori dal loro paese, per la mostra I segreti dei Faraoni, inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle Scuderie del Quirinale dove conta di attrarre, fino al 3 maggio 2026, secondo la stima degli organizzatori, ben 500 mila visitatori di cui 40 mila già prenotati.

Una collaborazione Italia Egitto

Realizzata in collaborazione con il Supreme Council of Antiquities of Egypt, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e delle Antichità d’Egitto, con il patrocinio della Regione Lazio e la collaborazione scientifica del Museo Egizio di Torino, la mostra ha tutte le carte in regola per avere un clamoroso successo di pubblico: un allestimento elegante e suggestivo che valorizza i 130 pezzi arrivati dall’Egitto (grazie alla collaborazione con la compagnia aerea Egyptair che ha curato imballaggio e trasporto del prezioso carico), un racconto accessibile e coinvolgente che accompagna il pubblico nelle sale espositive tra storie, simboli e divinità; un catalogo, edito da Allemandi, che vale il suo prezzo già solo per le strepitose fotografie di Massimo Listri.

Tre milioni e mezzo di investimento totale, al quale hanno contribuito Eni e Intesa Paolo, che ha permesso anche un’audio-guida inclusa nel biglietto, disponibile in quattro lingue, con la voce di Roberto Giacobbo per la versione italiana, laboratori e visite guidate in collaborazione con il Museo Egizio di Torino e un intenso programma di attività collaterali in collaborazione con l’università La Sapienza di Roma con incontri, seminari e approfondimenti condotti da archeologi, studiosi ed esperti.

«Destinata ad un pubblico di esperti, ma anche di giovani e studenti» ha infatti tenuto a sottolineare Fabio Tagliaferri presidente e amministratore delegato di ALES. Un esempio «di diplomazia culturale nel “Piano Mattei per l’Africa” con una finalità strategica, che riconosce nella dimensione culturale un pilastro essenziale per la costruzione della pace e la stabilità nel Mediterraneo e in Africa» l’ha definita il ministro della Cultura Alessandro Giuli, intervenendo alla presentazione. «Molto più di una semplice esposizione archeologica – ha invece sottolineato S.E. Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità – ma una celebrazione dell’amicizia e della diplomazia culturale e un invito coinvolgente per il popolo italiano a scoprire l’incredibile eredità archeologica dell’Egitto e la sua straordinaria diversità come destinazione turistica».

Il percorso espositivo tra potere, fede e vita quotidiana

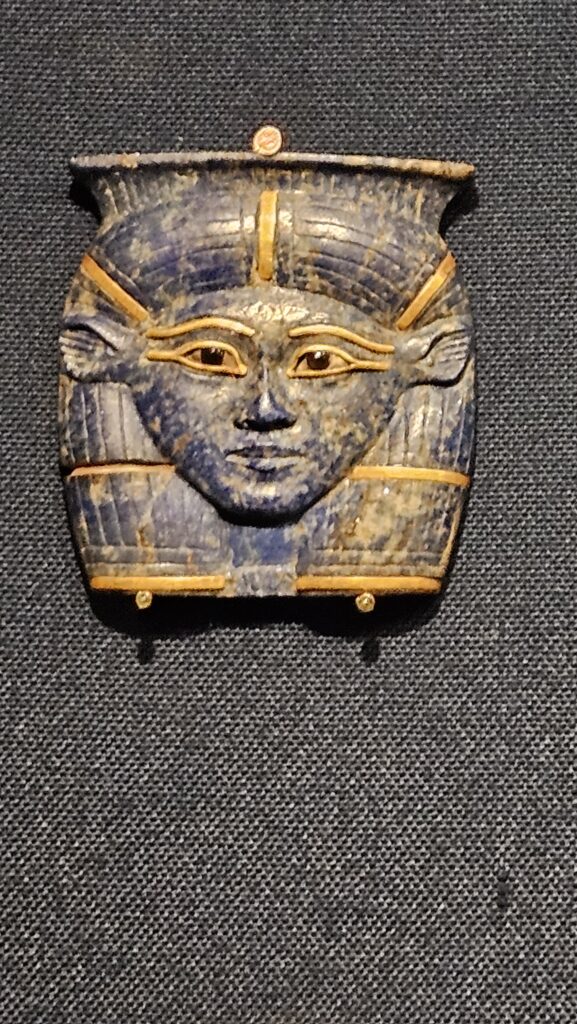

Già l’ingresso in mostra, che si apre con il sarcofago dorato della regina Ahhotep II, racchiude tutto il fascino di un’esposizione che mescola sapientemente, sin dall’allestimento, luci e ombre, chiari e scuri, esplosioni di oro e pietre preziose a contrastare le linee pulite e quasi severe di profili enigmatici dalla disarmante geometricità e bellezza. Potere, fede, vita quotidiana scorrono sotto gli occhi del visitatore attraverso monili raffinati come la Collana delle Mosche d’oro, antica onorificenza militare per il valore in battaglia, e il collare di Psusennes I testimonianze di un mondo dove bracciali, collane, amuleti, coppe e gioielli non erano soltanto ornamenti ma simboli di potere. Lo racconta bene l’esposizione del corredo funerario di Psusennes I, scoperto a Tanis nel 1940, da cui arrivano oggetti di straordinaria raffinatezza.

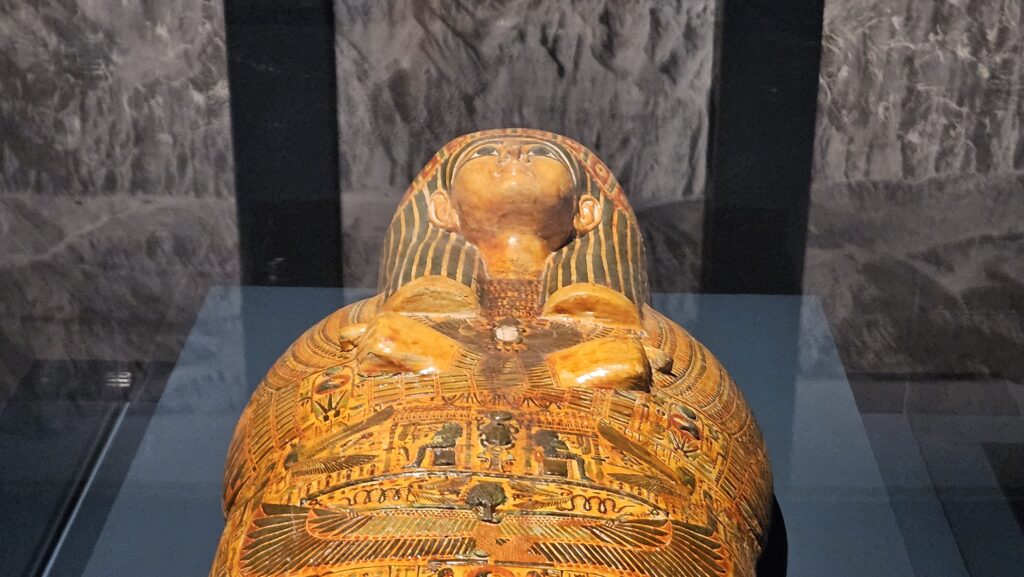

Il rito del passaggio dalla vita alla morte, momento focale della cultura faraonica, pone al centro il concetto di trasformazione. Gli oggetti che testimoniano la profonda certezza che la morte altro non fosse che un passaggio verso un altrove, sfilano silenziosi ed eleganti: il monumentale sarcofago di Tuya, madre della regina Tiye, circondato dalle statuette shabti, i vasi canopi e da un papiro del Libro dei Morti con le sue formule, immagini e strumenti per attraversare il mondo invisibile e rinascere alla luce di Ra.

Le tombe dei nobili e dei funzionari, come quella di Sennefer, raccontano la quotidianità del potere, la devozione e il senso del dovere di chi serviva il faraone come garante dell’ordine cosmico. La poltrona dorata di Sitamun, figlia di Amenofi III, racconta un’intimità quasi commovente quando si scopre che altro non era che un oggetto domestico, che dopo essere stato usato in vita viene poi deposto nella tomba dei nonni da una nipote che vuole lasciare una testimonianza di affetto capace di sopravvivere alle loro morti.

La “Città d’Oro” di Amenofi III

I reperti in arrivo dalla “Città d’Oro” di Amenofi III, scoperta nel 2021 da Zahi Hawass, sono un tuffo nella quotidianità dei lavoratori dell’antichità egizia. Gli utensili, i sigilli e gli amuleti in esposizione provengono dall’insediamento che si trovava sulla riva occidentale del Nilo, a Luxor, rinvenuti nella campagna di scavo del celebre archeologo che ha riportato alla luce gran parte dell’antica città, con officine per la produzione di amuleti e manufatti in pelle (tra cui i famosi sandali, laboratori di tessitura, cucina e ceramica e una grande fabbrica di mattoni crudi. Abbandonata all’improvviso, la Città d’Oro si è conservata in ottimo stato e la campagna di scavo ha riportato a vista una parte degli alloggi degli operai che vivevano all’interno dell’insediamento.

A concludere il percorso di mostra statue e rilievi tra le espressioni più alte dell’arte faraonica: l’Hatshepsut inginocchiata in atto d’offerta, la diade di Thutmosi III con Amon, la Triade di Micerino (di cui il direttore del Museo Egizio Christian Greco sottolinea quasi con commozione l’assoluta eccezionalità del prestito e della presenza in mostra), fino alla splendida maschera d’oro di Amenemope, dove ogni dettaglio del volto del faraone appare levigato e perfetto, gli occhi bistrati ad attrarre il visitatore da ogni angolatura come un inesorabile centro di gravità. Infine, la Mensa Isiaca – eccezionalmente concessa dal Museo Egizio di Torino – che apre il discorso della Roma egittizzante, quella passione che gli antichi romani ebbero per i culti dell’antico Egitto che portò alla nascita, dal I secolo a.C. al V secolo d.C. in pieno Campo Marzio del tempio dedicato alla dea Iside, l’Iseum Campense, oltre 10 mila metri quadrati nel cuore della Roma imperiale. Ma, come ricorda lo stesso Zahi Hawass, «il più grande monumento mai costruito dall’Egitto non fu una piramide o un tempio, ma l’idea stessa di eternità». Ed proprio questa sensazione di eternità ad accompagnare il visitatore della mostra per tutto il percorso dell’esposizione.