Dal 25 ottobre 2025 all’8 febbraio 2026, le sale affrescate dei Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia accolgono Margaret Bourke-White. L’opera 1930–1960, una grande retrospettiva a cura di Monica Poggi, realizzata in collaborazione con CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia e promossa dalla Fondazione Palazzo Magnani. Con oltre 120 immagini, la mostra restituisce la straordinaria parabola umana e artistica di una delle figure più rivoluzionarie della fotografia del Novecento, tra potenza industriale, tragedie di guerra e dignità umana

Una pioniera tra acciaio e umanità

Margaret Bourke-White (New York, 1904 – Stamford, 1971) non è stata solo una fotografa: è stata una testimone lucida, una cronista impavida e una pioniera che ha infranto barriere di genere e di linguaggio. Prima donna fotografa a lavorare per la rivista Life, sua è l’immagine che inaugura nel 1936 il primo numero del magazine americano: la diga di Fort Peck, simbolo del New Deal e della rinascita industriale americana. In quell’immagine – una sinfonia di linee, cemento e luce – si manifesta già la doppia anima di Bourke-White: l’ammirazione per l’ordine e la potenza della modernità industriale e, contemporaneamente, la capacità di cogliere la tensione poetica che abita ogni costruzione umana. È la stessa fotografa che, pochi anni dopo, si farà ritrarre accovacciata sul gargoyle del Chrysler Building, senza alcuna protezione, a simboleggiare la sua sfida al pericolo e al conformismo.

Lo sguardo sul mondo

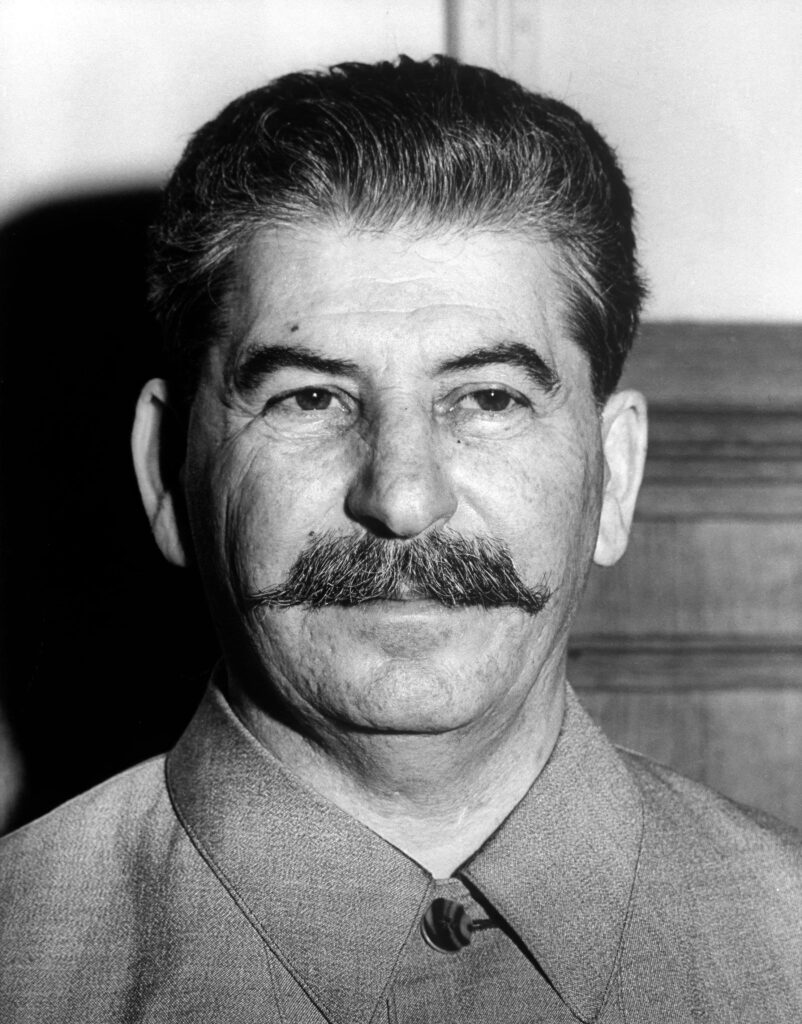

La mostra, articolata in sei sezioni, segue un percorso che è insieme biografico e simbolico. Dalle architetture di L’incanto delle fabbriche e dei grattacieli si passa a Ritrarre l’utopia in Russia, dove Bourke-White, prima fotografa straniera ammessa nell’Unione Sovietica, documenta i piani quinquennali di Stalin. Le sue immagini delle grandi fabbriche sovietiche non sono semplici cronache: diventano allegorie di un’utopia collettiva e del suo prezzo. In Cielo e fango, la fotografa affronta gli anni della guerra. Le sue immagini dal fronte – in Unione Sovietica, Nord Africa, Italia e Germania – mostrano un’umanità ferita ma dignitosa. A Buchenwald, dove entra il giorno dopo la liberazione del campo, scatta fotografie che ancora oggi rappresentano uno dei documenti più potenti sull’orrore del nazismo. Proprio qui, nei Chiostri di San Pietro, la mostra propone un inedito nucleo di immagini dedicate all’Appennino tosco-emiliano, in cui Bourke-White ritrae i soldati americani che si mimetizzano nella neve.

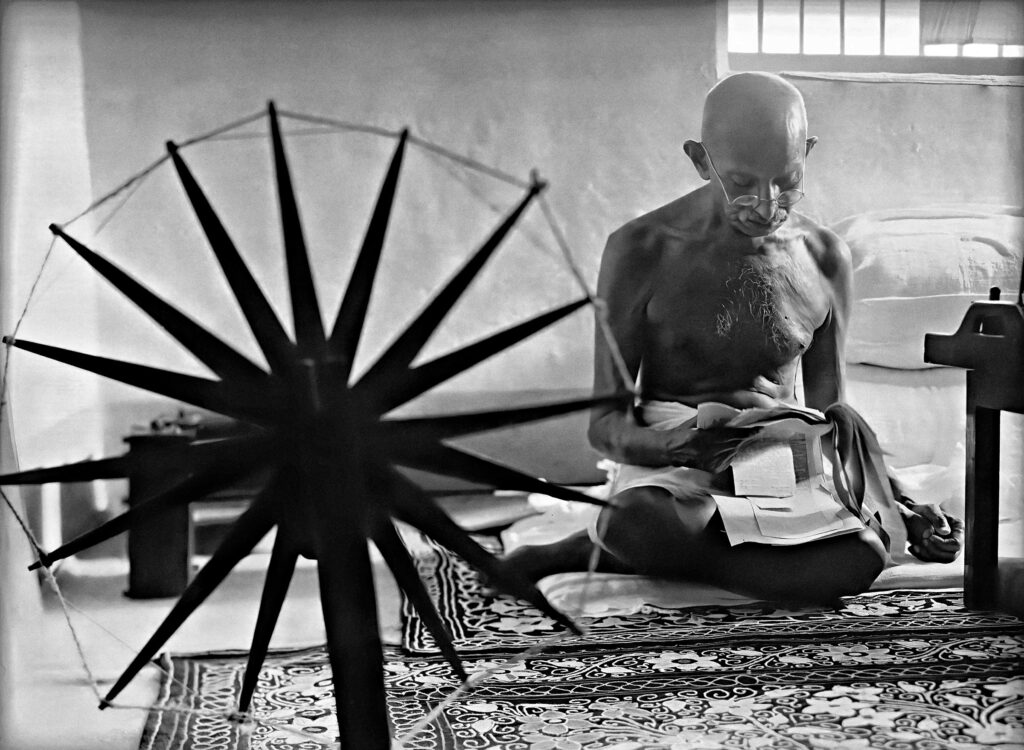

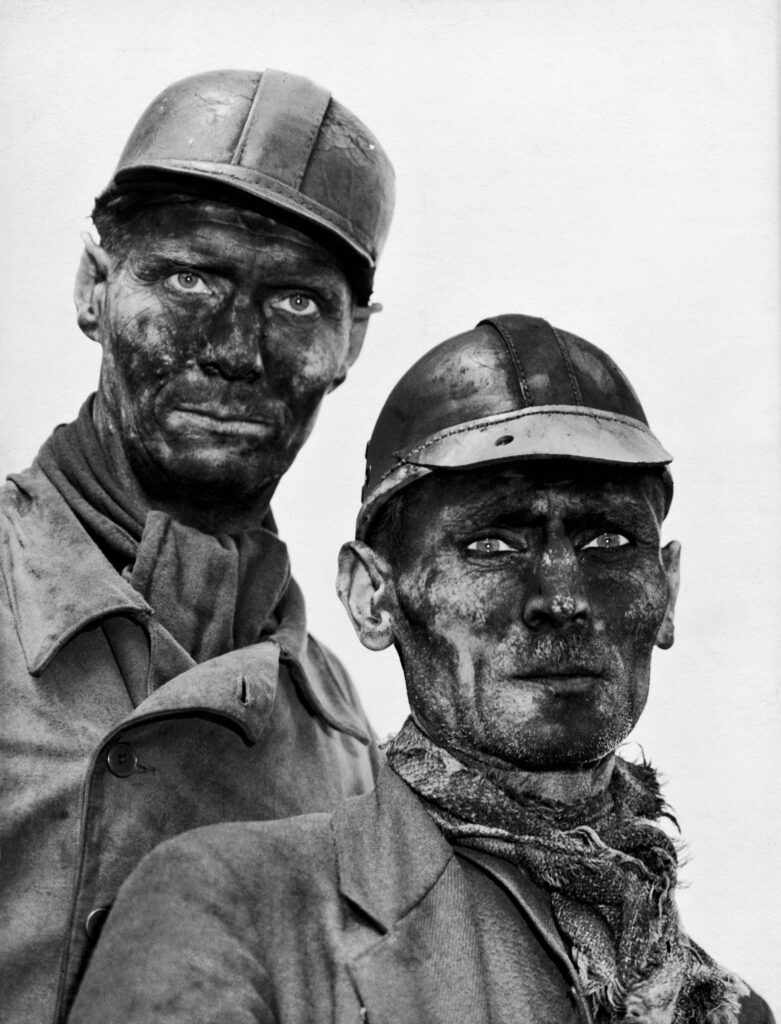

Oltre i confini

Negli anni successivi, Bourke-White continua a essere testimone delle grandi fratture geopolitiche del secolo. In Il mondo senza confini racconta l’India e il Pakistan al momento della Partizione, cogliendo Gandhi nella sua quotidianità più semplice, seduto in meditazione o intento nella lettura. Le sue fotografie restituiscono la forza silenziosa del leader e, insieme, la fragilità dei popoli che si affacciano all’indipendenza. In Oro, diamanti e Coca-Cola, l’ultima sezione del percorso, la fotografa passa al colore per denunciare le diseguaglianze del mondo postbellico: dai minatori sudafricani sfruttati durante l’apartheid alle comunità segregate del Sud degli Stati Uniti. Le immagini di povertà e di resistenza si alternano a quelle di abbondanza consumistica, mostrando un mondo diviso da una linea invisibile ma profonda.

Una donna controcorrente

Donna libera, anticonformista, determinata, Margaret Bourke-White fu la prima a portare una macchina fotografica in aree di guerra riservate agli uomini, la prima a salire su un aereo militare durante una missione e una delle prime a raccontare la segregazione razziale da una prospettiva etica e visiva insieme. Il suo lavoro non fu mai soltanto estetico: in ogni scatto c’è una presa di posizione morale, una tensione verso la verità. Anche quando la malattia di Parkinson la costrinse ad abbandonare la fotografia, continuò a raccontarsi e a riflettere sul senso del proprio mestiere nella sua autobiografia Portrait of Myself (1963).

e la 9a Avenue, nel cuore del Garment District, New York City, 1930

Una mostra per tutti

La Fondazione Palazzo Magnani accompagna la mostra con un articolato programma di accessibilità e mediazione culturale, dalle riproduzioni tattili con audiodescrizione alla traduzione in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa), fino a laboratori per scuole e famiglie. Inoltre, un ciclo di incontri pubblici da novembre a febbraio permetterà di approfondire i temi del cosiddetto Secolo americano, esplorando i legami tra immagine, politica e società.