ROMA – Diego Perrone è un alieno che fa l’artista in missione terrestre; e se ve lo dice l’unico marziano che fa il curatore su questo Pianeta potete fidarvi. Adesso ragioniamo assieme sulla mostra che si disloca, come isole di liquida consistenza, lungo la gigantesca sala del MACRO, portata a giusta “ergonomia” sotto la direzione di Luca Lo Pinto. Nel ventre di questa balena bianca si solidifica una retrospettiva che rompe i codici lineari, lasciando il pubblico nel rizoma di tante insolazioni mercuriali, in conflitto con il ritmo circadiano della tipica visione. Le opere sono attenuate nelle apparenze ma radicali nel loro apparato semantico, figlie di un linguaggio non terrestre che indaga le dilatazioni estreme di alcuni archetipi biblici. Mi riferisco al culto dei morti, alle domande metafisiche, allo sguardo sul tempo, all’utopia dell’eterno… robe toste che sono linfa per la vostra Letteratura e Arte, per il vostro territorio audiovisivo, per le vostre filosofie e poesie che tanto sgobbano in cerca della soglia tra radici e infinito.

L’identità aliena di Perrone si svela a misura nel ciclo fotografico IL PENSATORE DI BUCHI, dove alcune figure osservano la fermezza di profondi fori nel terreno. Sono la forma aliena del primo dialogo con l’ignoto terrestre, lo sguardo dentro il nero metafisico di un intestino geologico. Le fotografie documentano i sette buchi che Perrone ha scavato durante un intero anno, evidenziando la plausibilità dei portali verso dimensioni arcadiche, verso quel fatidico “oltre” in cui la conoscenza del linguaggio terrestre si perde nella porosità di un plausibile “extra” oltre il circuito umanista.

Al centro dello spazio si srotola un nastro sinuoso che non è tavolo ma allungamento fibroso del volto stilizzato di un subacqueo con maschera. Qui l’artista ha agito su una sostanza midollare, sorta di colonna architettonica che gestisce le vertebre rizomatiche dei cicli a parete. Come sua regola Perrone fugge dal didascalico per condurci dentro allegorie dense e sismiche, seminando tracce da mammifero acquatico che metabolizza le superfici del mistero per restituire la prima luce dell’oscuro.

L’immagine d’apertura, seme di un Perrone giovanissimo con il volto da cherubino, riguarda il ritratto d’artista con gallina sulla testa. Un codice sorgente che metabolizza la metafora animale per sussurrarci la genesi dell’uovo senza però scomodare Brancusi, de Dominicis o Byars. Incipit con uovo invisibile diventa il suo movimento d’ingaggio plastico e concettuale, sottotraccia semantica per dichiarare l’ovalitudine di un linguaggio “altro” che indaghi i passaggi lisci tra terreno e alieno, plausibile e utopico, evidenza e nascondimento, estetica e morale.

Non potendo competere con l’uovo assoluto di Piero della Francesca, Perrone ha favorito l’implicito del proprio seme figurativo, comportandosi con rispetto cosmico e parsimonia artigianale. Ma l’uovo invisibile può predisporre schegge di futuro iconografico, di creature che sono filiazioni filosofiche dell’uovo rinascimentale. Ed ecco che alcune sculture colorate, dislocate come approdi luminosi, richiamano gigantesche orecchie (con echi di uova seminali) tra sedimenti geologici, nervature profonde e schegge stellari. Hanno apparenza liquida e consistenza solida, similmente ai minerali cosmici che hanno formato i paesaggi terrestri; nella materia si insinua, però, qualcosa di gassoso ma immobile, un altro stadio che rompe ogni vostro canone accademico, dichiarando lo status unico di meteoriti da tavolo, come se fossero giunte a voi le maquette di quando diventiamo costruttori di mondi (ne scrisse il vostro Primo Levi in uno dei suoi racconti di “Storie Naturali” dal titolo “Il sesto giorno”).

Nella serie dal bianconero endoscopico appaiono orologi Rolex che sembrano ribollire nel sapone ghiacciato di Saturno, come se la materia estrema forgiasse feticci con l’ambizione di incamerare il tempo cronologico. L’orologio di Perrone ricorda a tutti voi che non è più un segnalatore del cammino quotidiano ma un organismo diluito, scivoloso come le forme di controllo del circuito sociale; per l’artista alieno rimane, invece, un’archeologia preziosa, stele seriale che un giorno, chissà quanto lontano, regolerà le memorie resilienti (i metalli resistono a lungo) del vostro futuro archeologico.

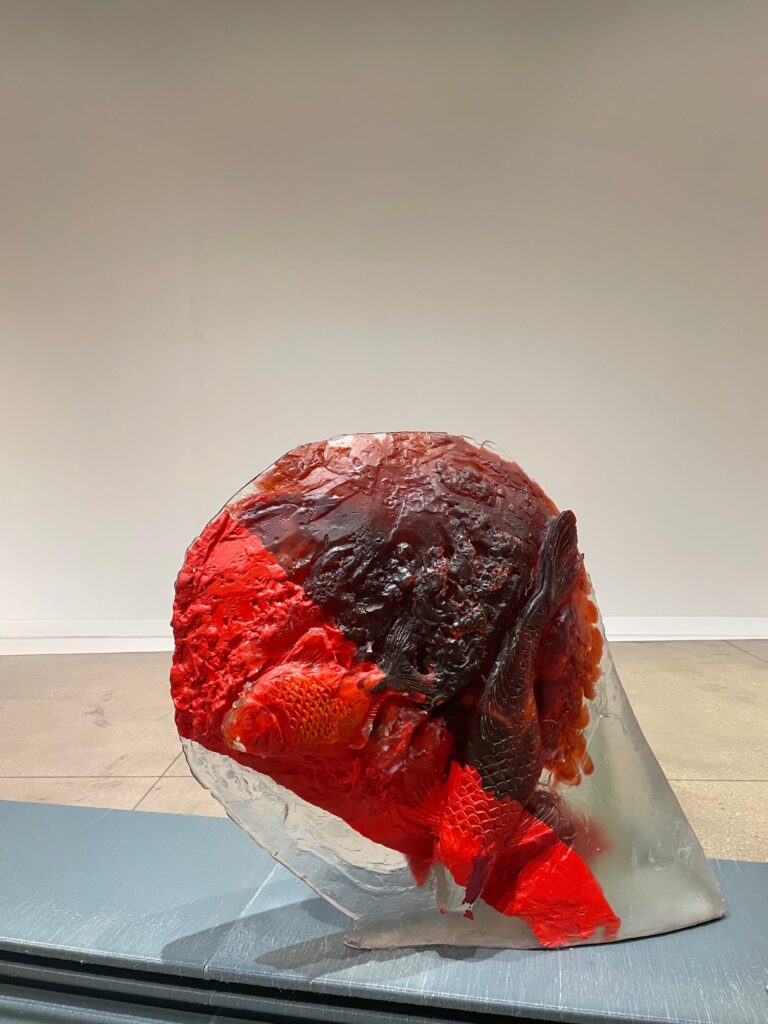

Concludo la disamina sullo status alieno di Perrone con una serie di quadri ad inchiostro rosso, integrati ad alcuni telai di corde rosse in tensione (post)sonora, pentagrammi simili a chitarre cosmiche che risuona(va)no lamenti astrali. Le opere condensano movimenti progressivi e tantrici, come se il respiro del śakti si disponesse sulla mano dal gesto ossessivo, traccia di un ES universale che dispone a muro i suoi identikit di volti e organismi archetipici. Dai grumi addensati emergono teste, profili, orecchie, pesci, fusi e infusi nel paesaggio interiore di un artista alieno che ragiona per sincretismi, entropia cosmica, dilatazioni metafisiche e codici sorgente.